Volti della cultura alpinistica in 150 anni della storia del CAI:

spunti per una riflessione a margine di Marco Orsenigo

Le manifestazioni per celebrare i “primi” 150 anni di vita della Sezione di Firenze si sono concluse il 20 novembre 2018 col Convegno di cui nel titolo di questo articolo, un incontro con giornalisti-scrittori di montagna e giuristi.

Dei diciassette eventi organizzati per la celebrazione della Sezione, a mio avviso i momenti salienti sono stati: la presentazione del volume “I 150 anni del Club Alpino Italiano a Firenze”, la “Inaugurazione della nuova ferrata del Procinto in occasione dei 125 anni dalla costruzione e dei 150 anni del CAI Firenze” e appunto il convegno su rischio e libertà in montagna. Il Convegno, tenuto nella prestigiosa cornice offerta dall’Aula Magna dell’Ateneo fiorentino, dà lo punto per qualche riflessione.

Delle cinque relazioni in programma non vi è dubbio che quelle tenute da Stefano Ardito ed Enrico Camanni (giornalisti-scrittori di montagna) sono state quelle che hanno riscosso maggior interesse; entrambi i relatori hanno ben illustrato come l’alpinismo sia stato avvertito dalla società civile nei suoi due secoli di storia.

La prof. Patrizia Giunti ha sottolineato la componente culturale dell’alpinismo, definita una “cultura forte”. Non è un caso se l’Alpinismo è nato con finalità scientifiche, almeno fino a quando l’ingresso degli inglesi nelle Alpi ne ha fatto emergere la componente ludica; e non è un caso che la Sezione di Firenze sia nata in ambito accademico anche fisicamente, nel Museo di Fisica e Storia Naturale c.d. La Specola.

Il Presidente Generale Vincenzo Torti ha esaminato i vari aspetti nei quali si concretizza il rapporto di accompagnamento, sia per illustrare la funzione didattica delle scuole del CAI, quale unico metodo che consente di regolare l’attività dell’alpinista allo scopo di ridurre il rischio, salvaguardandone al contempo la libertà; sia per spiegare i motivi che hanno indotto il Sodalizio a condurre una battaglia giudiziaria combattuta fin nell’arena della Corte di Cassazione, in seguito al processo celebrato contro la SEM di Milano per un banale incidente durante la salita di una ferrata nell’ambito di un corso di introduzione all’alpinismo; battaglia che si è conclusa con una sconfitta del CAI, le cui conseguenza poi si sono riverberate su tutta l’attività delle Scuole del Sodalizio.

La quinta ed ultima relazione è stata tenuta dal sostituto procuratore della Repubblica Filippo Focardi, il quale ha messo in evidenza la mancanza di strumenti giuridici e aggiungerei culturali per valutare la condotta dell’alpinista al quale è imputata la responsabilità di un incidente di montagna; da ciò anche la difficoltà di predisporre regolamenti e limitazioni per l’accesso alla Montagna.

Prima di proseguire il discorso mi preme fare una precisazione; quando si parla di Alpinismo, il termine è usato nella sua accezione più ampia, tale da ricomprendere tutte le attività ludiche da svolgere in Montagna, dall’escursionismo più facile, all’alpinismo – con o senza sci – più impegnativo.

È emerso in modo chiaro dal Convegno che se l’Alpinismo esprime una “cultura forte”, essa è appannaggio degli alpinisti, ma non della società civile; da ciò deriva quella mancanza di strumenti giuridici evidenziata dai relatori per valutare con cognizione di causa i profili di responsabilità dell’accompagnatore nel caso di incidente.

Il giurista, nel formulare il giudizio sul caso concreto, non può non attingere al proprio patrimonio culturale e al proprio patrimonio di esperienze accumulato per il solo fatto di vivere in un dato contesto storico-sociale. Ma se la cultura e l’esperienza dell’alpinista gli fanno difetto, è sicuro che il giudizio sarà emesso se non da un giudice cieco, quantomeno molto miope. È questa la causa della pronuncia di sentenze che non esito a definire abnormi.

Io reputo abnorme la sentenza sul caso citato da Torti, così come abnorme è la sentenza che ha condannato l’AGAI per aver fatto svolgere all’aspirante guida (rimasto vittima di un incidente) la prova di arrampicata su roccia su una via non conosciuta dagli esaminatori, rivelatasi di roccia instabile. E ancora frutto di una ignoranza grossolana è l’aver imputato ad un accompagnatore la mancata verifica della copertura telefonica lungo tutto il percorso di una gita.

Il problema di fondo è che la valutazione della condotta della persona, cui si imputa la responsabilità di un incidente, non può essere svolta a posteriori. Così procedendo si finisce sempre per riconoscere una colpa, dato che quella condotta comunque si inserisce nella dinamica fattuale come antecedente indispensabile per la realizzazione dell’evento. Questo modo di ragionare è profondamente errato, perché la condotta del c.d. responsabile dev’essere valutata alla luce della situazione per come si presentava prima del verificarsi dell’incidente. Il problema è ben noto nella scienza giuridica; nonostante ciò il giudice spesso cade in questo vizio logico: se l’evento dannoso si è verificato, qualcuno ha commesso un errore, dunque è responsabile. Di questo errore mette in guardia W. Munter, Il rischio di valanghe, Ed .CAI-CAS. Nel nostro caso specifico, per giudicare la condotta di un accompagnatore senza cadere in vizi logici, occorre conoscere la montagna, sapere quali sono i criteri di valutazione del pericolo, quali le tecniche per attenuare, se non proprio scongiurare, il rischio. Detto in soldoni, il giurista deve mettersi nei panni dell’alpinista, ovvero di questo deve avere la cultura e l’esperienza, altrimenti è quasi inevitabile emettere un giudizio errato.

A proposito di valanghe mi sovviene la relazione di un giudice di Trento (appassionato scialpinista) ad un convegno, il quale dichiarò che in più occasioni aveva escluso la colpa di soggetti ritenuti responsabili di un incidente, proprio calandosi nella situazione per come appariva prima dell’evento; decisioni assunte da quel giudice in evidente applicazione della sua propria cultura ed esperienza alpinistica.

Dove il deficit culturale si fa imbarazzante è in campo legislativo e amministrativo. Chi come me per decenni ha dovuto seguire l’evolversi dell’attività legislativa, ha spesso constatato l’insipienza del Legislatore, un’insipienza tanto più manifestazione di sciatteria, ove si consideri quante sono le risorse a disposizione del Governo e del Parlamento per conoscere adeguatamente le materie sulle quali si intende legiferare.

La L. 24 dicembre 2003 n° 363 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”, nell’art. 17, 2° co., contiene una vera e propria perla; recita la disposizione: “I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso”. In questa norma gli errori concettuali si sprecano, l’ignoranza della Montagna regna sovrana.

Primo, mi chiedo perché l’obbligo riguarda soltanto lo scialpinista e non anche l’alpinista senza sci che frequenta la montagna in veste invernale.

Secondo, quando c’è neve sui pendii, il pericolo valanghe incombe a prescindere dalle condizioni climatiche, che semmai del pericolo possono essere fattori di aumento o diminuzione.

Terzo, il pericolo è tutt’altro che evidente, salvo i casi di scuola.

Quarto, i c.d. “sistemi elettronici”, ovvero l’artva sono elementi di un trinomio indissolubile, formato appunto dall’apparecchio, la pala e la sonda.

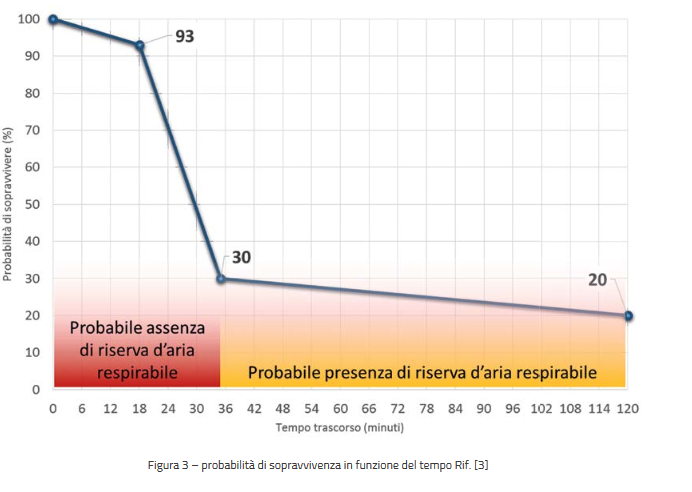

È dato ormai acquisito che il salvataggio del travolto è affidato quasi esclusivamente all’autosoccorso del gruppo. L’autosoccorso non può prescindere dalla preparazione tecnica nell’uso dell’artva (tecnica di ricerca) e nella tecnica di scavo; preparazione tecnica che dev’essere mantenuta con periodiche esercitazioni, sì da garantire il disseppellimento della persona travolta dalla neve nell’arco di quindici minuti (statisticamente il tempo necessario dal momento del travolgimento alla liberazione per salvare la vittima nel 95% dei casi).

Ricerca con sondaggio

Dotarsi unicamente dell’artva serve solo a risparmiare ai soccorritori la ricerca del cadavere col sondaggio.

Alcuni anni fa il Sindaco di Civago emise un’ordinanza di divieto di scialpinismo, se il pericolo valanghe è di grado tre. Non è questa la sede per discettare sul bollettino nivometeorologico, ma chi ne ha conoscenza si rende conto di quanto sia sciocco e destituito di ogni fondamento (cultura) un simile provvedimento.

La Montagna è pericolosa: il dato è pacifico; non credo di essere lontano dal vero, affermando che la sua forza attrattiva sta proprio in quel senso di avventura che si prova affrontandola, mettendo in gioco se stessi. Diversamente sarebbe un parco giochi, come ebbe a dire il mio amico Franco Falai.

La consapevolezza della pericolosità della Montagna impone ad ogni frequentatore una condotta responsabile, in specie alle persone accompagnate e a colui che decide di fare alpinismo senza adeguata preparazione. La persona accompagnata ha un dovere di autoresponsabilità; costui non può ritenere e perciò pretendere che per il solo fatto di essere condotto in montagna da persona esperta sia esente da ogni rischio. I giuristi intervenuti al Convegno hanno messo in luce questo dovere e ritengono che l’autoresponsabilità si ottenga con un’informazione adeguata, sì da consentire all’accompagnato di esprimere un consenso informato; insomma – a prescindere dagli inglesismi di rito (v. disclaimer) – “uomo avvisato, mezzo salvato”, soprattutto l’accompagnatore.

Per quanto concerne l’avventurarsi in Montagna di persone poco esperte dal Convegno non è emerso un dato che invece è palese: l’eccesso di fiducia nella tecnologia.

Oggi l’alpinista dispone di mezzi molto sofisticati per affrontare la Montagna. Gli attrezzi alpinistici sono sempre più efficaci; gli apparecchi elettronici sempre migliori; le previsioni nivo/meteo sempre più attendibili. Tutto ciò induce una falsa sicurezza, che può portare a commettere errori di valutazione anche gravi; questo eccesso di fiducia è una delle classiche trappole euristiche nelle quali l’improvvisato alpinista può cadere.

L’eccesso di fiducia tecnologica, specie quella elettronica, come è emerso dagli esempi poco sopra citati, ha indotto il Legislatore, l’Amministratore locale, il Giudice ad assumere provvedimenti senza aver verificato quella fiducia con cognizione della Montagna, che gli difetta; ne sono risultati provvedimenti del tutto errati. Il telefono non elimina il rischio, come ben ha messo in luce L. Calzolari, Il cellulare e l’illusione del rischio zero, Montagne 360, settembre 2017.

Il Presidente Generale ha rivendicato l’opera meritoria del CAI di formare gli alpinisti, dando loro sia la “cultura forte” della Montagna, sia le tecniche per affrontarla in sicurezza, ove per sicurezza si deve intendere una ragionevole riduzione del rischio, dunque accettabile. Fare formazione significa allora conciliare il dovere di rispetto delle regole di condotta codificate dal CAI con l’anelito di libertà. Il ruolo educativo delle Scuole del CAI è stato infine ripreso dal Presidente della Sezione Giuseppe (Alfio) Ciabatti nelle considerazioni conclusive del Convegno. Proprio nella formazione si trova la netta distinzione fra l’opera di accompagnamento delle Scuole, dalla prestazione di accompagnamento professionale della GA.

Un tema è rimasto in ombra, mi riferisco alla tendenza della società attuale a non accettare il rischio, sebbene il pericolo sia insito nella maggioranza delle attività umane; il numero degli incidenti automobilistici, sul lavoro, domestici sta a ricordarcelo.

La mancata accettazione del rischio è il frutto di eccesso di fiducia ancora nella tecnologia ed a sua volta causa della crisi del concetto di autoresponsabilità. La moderna società è convinta di aver un pieno controllo sulle conseguenze delle umane attività e pure del mondo circostante (salvo bruschi risvegli dinanzi alle indomabili calamità naturali), pertanto quando l’evento dannoso si verifica, scatta automaticamente la ricerca del responsabile che è sempre terzo rispetto alla vittima.

Però la Montagna è fatta di pericoli oggettivi, spesso imponderabili. Il caso fortuito, causa di esclusione della responsabilità, gioca un ruolo molto più ampio rispetto a quanto accade in ambiente domesticato. Questa consapevolezza manca negli operatori giuridici, ancora una volta per difetto di cultura specifica.

Il tema del Convegno non aveva a oggetto la questione dell’accompagnamento, né di quella correlata dell’assicurazione da responsabilità da accompagnamento; tuttavia il tema “accompagnamento in montagna” è entrato nel dibattito e dunque non si può evitare qualche riflessione sull’assicurazione.

La copertura assicurativa dell’accompagnatore, quella da responsabilità civile s’intende (prescindo da quella penale), ha prodotto un effetto perverso, creando l’aspettativa di un risarcimento, che talvolta può rappresentare un lucro rispetto al danno effettivamente subito. È ciò che ho constatato in una causa della quale mi sono occupato, ove coinvolta è stata la nostra Sezione per iniziativa dell’allievo di un corso rimasto vittima di lieve lesione. Per la cronaca la pretesa è stata respinta per difetto di nesso causale fra l’operato degli istruttori e il sinistro.

La copertura assicurativa da responsabilità civile può creare due suggestioni nella vittima dell’incidente di montagna. La prima, appunto quella di ottenere un lucro dal risarcimento in denaro; la seconda, quella di non recare danno a nessuno con la richiesta di risarcimento danni, non certo all’accompagnatore, semmai alla compagnia di assicurazioni, ma questa non è meritevole di particolari considerazioni etiche.

La prima suggestione si può ascrivere all’umana cupidigia. La seconda è la conseguenza dell’ignoranza circa gli effetti che l’azione di risarcimento danni produce sul destinatario e sul sistema.

Effetto perverso per chi è indicato responsabile dell’incidente, specie se l’accompagnatore è un volontario che svolge l’attività didattica senza fini di lucro, bensì per pura passione, per trasmettere quei valori e quelle conoscenze che distinguono l’alpinista dal mero consumatore; valori che si crede di aver trasmesso all’allievo e che invece sono propri i primi ad essere traditi, in uno con l’amicizia che di solito si crea fra istruttori e partecipanti ai corsi.

Effetto perverso per la società, e soprattutto per il Sodalizio, dato che l’azione di risarcimento danni ha un costo, sia processuale, le quante volte la pretesa di risarcimento sfocia nelle aule giudiziarie, sia per il sistema assicurativo, che poi scarica questi costi sull’ammontare del premio della polizza che ogni anno il Sodalizio deve sottoscrivere.

Invece, neppure tanto tempo fa, una nostra socia scivolò dal sentiero che sale alla Pania della Croce; lungi dal sollevare questioni di risarcimento danni, si scusò coi compagni di gita per il disturbo che con quella scivolata arrecò. Altri tempi.

Il sistema di riduzione del rischio si chiude col Soccorso Alpino e Speleologico. Nel corso del Convegno il CNSAS è stato richiamato più volte. La discussione si è incentrata su due aspetti: quale è il limite del dovere d’intervento in soccorso; come il CNSAS può agire in prevenzione.

Il discorso non è stato molto approfondito, il tema del Convegno, né i tempi lo consentivano. Si è fatto cenno ad alcuni episodi storici nei quali il soccorso è fallito con lo strascico di polemiche a non finire (un es. per tutti, la tragedia del Pilone Centrale del Freney al M. Bianco del 1961).

In questa sede qualche riflessione si può tentare almeno per individuare i termini del problema.

Il soccorritore si espone spesso a un pericolo maggiorato, perché deve intervenire proprio in quelle situazioni critiche che, se ben valutate, l’uscita non ci sarebbe stata o l’incidente non si sarebbe verificato. Parafrasando la battuta di un film “il CNSAS va in montagna, quando gli altri restano a casa”. Il soccorritore risponde a un imperativo morale, ma a tutto c’è un limite; questo limite si può individuare nel punto in cui l’incolumità del soccorritore è messa a repentaglio, in altri termini se il rischio non è accettabile. Detta così a tavolino la considerazione è ovvia, direi banale; i problemi si presentano quando dalla teoria si passa alla pratica, che spesso presenta quella zona grigia, ambigua, di cui non si riesce a cogliere gli esatti contorni, sicché ogni decisione è opinabile. Forse può aiutare il concetto di autoresponsabilità. L’alpinista nella ricerca delle libertà in Montagna non deve barare con se stesso e dunque non deve avventurarsi in situazioni che superano le sue capacità tecniche e fisiche, fidando sull’intervento del CNSAS. Non si può chiedere alla squadra di partire in soccorso, sfidando la sorte, quando le condizioni nivo/meteo sono proibitive, oppure quando, statistiche alla mano, le probabilità di andare a soccorre una persona ancora in vita sono ridotte ai minimi termini, sicché per un soccorso di improbabile efficacia ci si espone ad un pericolo grave con molto, troppo, rischio.

Il ricorso al CNSAS in funzione preventiva è un’idea nata da un’iniziativa del Corpo lombardo che nei fine settimana colloca gli operatori alla base delle ferrate in Grigna; costoro avvertono gli “avventori” di cosa vanno incontro, se non adeguatamente preparati ed equipaggiati. Si tratta di un’iniziativa pragmatica ed intelligente, ma che non è risolutiva in termini generali, non fosse altro perché in Montagna non ci si va solo nei fine settimana e gli accessi sono infiniti.

Marco Orsenigo

(INSA Scuola Alpinismo Tita Piaz)

Email

Email